珊瑚礁

【読み】さんご‐しょう

【意味】外洋に面した熱帯や亜熱帯の濁りのない澄んだ浅い海に形成され、主にサンゴや有孔虫や石灰藻などの石灰質の遺骸が、長い年月をかけて積み重なり作られた地形です。日本では、陸地を取り囲むように海岸に接して発達する裾礁と呼ばれるサンゴ礁が多く分布します。

珊瑚

【読み】さんご

【意味】クラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物門と呼ばれる「動物」に属す。サンゴの多くはポリプと呼ばれる小さな個体がいくつも集まって群体を形成する。このうち、サンゴ礁を形成するサンゴ(造礁サンゴという)は体内に褐虫藻と呼ばれる藻類を共生させ、褐虫藻の光合成によって作られる栄養をもらって成長する。これらの褐虫藻は共生藻とも呼ばれます。

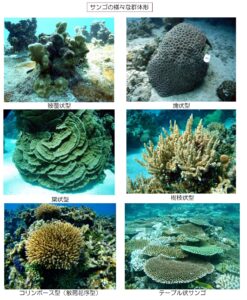

サンゴは種類や生息場所の環境に応じて、樹枝状、塊状、テーブル状などの形状(群体形)をつくります。

【出典】農林水産省