「オーストリア」と「オーストラリア」の違い

オーストリアとオーストラリアは、世界各国で混同されており、日本でも、両国の大使館の前には、それぞれの案内地図が貼りだしてあるそうだ。

一番の大きな違いは、国土面積。オーストラリアの方が、約100倍広い。

しかし、人口はオーストラリアがオーストリアの約3倍。

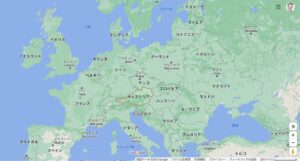

オーストラリアはインド洋に接した大陸であるのに対し、オーストリアは西ヨーロッパの中央にある国。

その他の違いは、以下の記述を読んでください。

【オーストリア】

正式名:オーストリア共和国

ドイツ語表記:Republik Österreich (ドイツ語: レプブリーク・エースターライヒ)

英語表記:Republic of Austria。通称:Austria

漢字表記:墺太利・墺地利(略式では「墺」)

公用語:ドイツ語

通貨:ユーロ

首都:ウィーン(漢字表記:維納)

面積:8万km2(112位)

人口:893万人(2020年現在、96位)

国旗:

特徴:音楽を中心とした文化大国として有名。

18世紀後半にウィーン古典派が興って以降、ウィーンは「音楽の都」と呼ばれる。

オーストリア出身の主な作曲家は、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナー、ヨハン・シュトラウス2世、マーラー、ベルクなど。

ドイツ出身のベートーヴェン、ブラームスもウィーンで活動した。

有名な地域:首都ウィーン、ザルツブルグ、アルプス山脈、ドナウ川、ウィーンの森

有名な動物:ビーバー、オコジョ

宗教:キリスト教が主で66%がローマ・カトリックに属している。

【オーストラリア】

正式名:オーストラリア連邦

英語表記:Commonwealth of Australia。通称:Australia

漢字表記:濠太剌利・豪太剌利(略式では「豪」または「豪州」)

公用語:英語

通貨:オーストラリア・ドル(A$)

首都:キャンベラ

最大の都市:シドニー(漢字表記:雪特尼)

面積:769万km2(6位)

人口:2,550万人(2020年現在、6位)

国旗:

政治体制:19世紀の間、イギリスの植民であった為、独立したものの、形式上は世襲の英国(女)王を元首に戴く君主国。

よって、2020年現在、

国王は、チャールズ3世。

総督は、デイヴィッド・ハーレイ。

首相は、アンソニー・アルバニージー。

有名な地域:シドニー、ブリスベン、メルボルン、タスマニア島、ウルル(エアーズロック)

有名な動物:コアラ、カンガルー、ポッサムなどの有袋類やカモノハシ、ハリモグラなど

宗教:キリスト教が主で全体の約64%。

【地図】

【追記】

日本とチャイナの漢字表記の違い。

★オーストリア

日本の漢字表記:墺太利・墺地利 (略式「墺」)

チャイナの漢字表記:奥地利 (略式「奥」)

★オーストラリア

日本の漢字表記:濠太剌利・豪太剌利(略式「豪」または「豪州」)

チャイナの漢字表記:澳大利亚 (略式「墺州」)