日西山に薄りて、気息奄々たり

【読み】ひ、せいざんに せまりて、きそくえんえんたり

【意味】日(陽)が西の山にせまって、やがて没せんとするのに似て、息も絶え絶えの状況です。

【真意】老い先短く、死期が迫っているというたとえ。

【背景】晋の泰始(265~274年)中、李密は、武帝に召されて太子洗馬に除せられたが、年老いた祖母を面倒看なければならない故、詔を拝辞する意の上奏文がこの『陳情表』で、大意は次の通りである。

「私が居なければ高齢で死に瀕した祖母は余年を終え天寿を全うすることはできない。

孝道を以て天下を納めんとする陛下は、この私の苦衷を察して私の申し出を許して欲しい。

さすれば、祖母の死後は陛下にお仕えし節を尽くす御恩に報いる覚悟です。」

今回の「日西山に薄りて~」は、この中の上奏文の一節にあるものです。

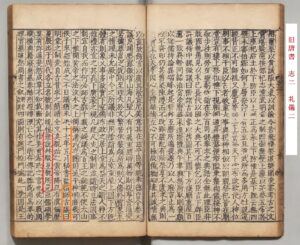

【原文】

伏惟、聖朝以孝治天下。凡在故老、猶蒙矜育。

況臣孤苦、特為尤甚、且臣少仕偽朝、歴職郎署。

本圖宦達、不矜名節、今臣亡国賎不俘、至微至陋。

過蒙抜擢、寵命優渥。

豈敢盤桓、有所希翼。

但以劉日薄西山、気息奄々。

人命危浅、朝不慮夕。

【読み下し文】

伏して惟みるに、聖朝孝を以て天下を治む。

凡そ故老にありても、猶を矜育を蒙る。

況や臣が孤苦なる、特に尤も甚だしと為すをや。

且つ臣少くして偽朝に仕え、職を郎署に歴たり。

本より宦達を圖りて、名節を矜らず。

今臣は亡国の賤俘にして、至微至陋なり。

過って抜擢を蒙り、寵命優渥なり。

豈敢えて盤桓して、希翼する所有らんや。

但だ以うに、劉、日に西山に薄りて、気息奄々たり。

朝に夕べを慮られず。

【現代口語訳】

伏して思いますに、聖朝は孝の道徳を本として天下を治められます。

およそ有徳の高齢者は一段の憐れみと養いの恩恵を蒙っております。

まして臣のように孤立困苦の特に甚だしい者に至っては、なおさらお上の憐れみを頂けるはずであります。

それに臣は若くして偽りの朝廷であった蜀に仕え、尚書郎の官職を経ました。

臣はもとより官界での栄達を望みとし、民間において名誉や節操を誇ることは考えておりません。

今、臣は亡国の賤しい俘虜であって、至って微力の、至って下賤の身であります。

しかし、過ってこのような抜擢を蒙り、恵み深い恩命を拝しました。

どうしてぐずぐずとためらい渋って、他に何を願い望むことがありましょうか。

ただ思いますに、祖母の劉の寿命は、日(太陽)が西の山にせまってやがて没せんとするのに似て、息も絶え絶えの状況であります。

人の生命ははかなく危ういものですから、朝に夕べのことが予測できません。

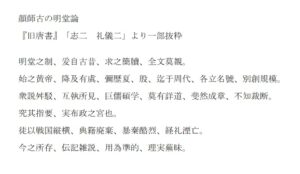

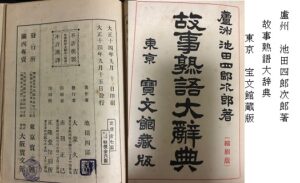

【出典】李密『陳情表』 より一部抜粋

【参照】『新釈漢文大系 第82巻 文選(文章篇)上』 平成6年7月15日初版 p.289~294

*———-*———-*

【解説】

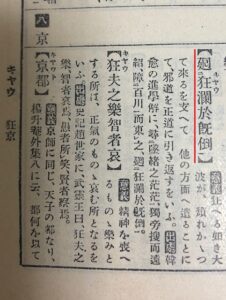

西山(せいざん)・・・「西山」は中国、北京市の西郊一帯の山地を示す場合もあるが、今回の場合は、「せいざん」と音読みするものの「日」が西日(陽)を指し、太陽が沈む「西の山」(にしのやま)の意味。

抑々、北京市の「西山(せいざん)」を李密が住む成都(蜀)からは到底望見することは出来ない。

李 密(り みつ、224年~287年)蜀漢・西晋に仕えた政治家。

西暦267年、西晋の初代皇帝となった司馬炎によって招聘された。だが、90歳を過ぎた祖母を置いて洛陽へ行くわけにはいかず、かといって勅命に背くわけにもいかなかった。

そこで李密は司馬炎に宛て、後世に『陳情表』(ちんじょうのひょう)と呼ばれる上奏文を表した。

祖母を思う李密の心情に心動かされた司馬炎は、州県に李密と祖母を手厚く保護するように命じた。