兜巾

【読み】ときん

【意味】

主に修験道の山伏が着用する黒い布製の小さな頭巾で、顎の下の紐で結びます。

頭頂部には十二の襞があり、これは仏教の「十二因縁」を表すほか、山の悪気を防ぐ意味があるとされている。

ウェブ上に無かった熟語や故事諺を集めました

【読み】ときん

【意味】

主に修験道の山伏が着用する黒い布製の小さな頭巾で、顎の下の紐で結びます。

頭頂部には十二の襞があり、これは仏教の「十二因縁」を表すほか、山の悪気を防ぐ意味があるとされている。

【読み】きしょう

【意味】

本来「旗印」を意味する言葉で、現在では、学校、会社、役職、資格などを象徴する、帽子や衣服に付けられるバッジやメダルのようなしるしを指します。身分、所属、功績、技能などを示す役割があり、校章、社章、胸章、襟章、腕章など、身につける場所や用途によって様々な種類があります。

「徽」という漢字は、常用漢字に入っていないことから「記章」と記された。ししかし、「徽章」と「記章」は、意味が異なります。

「記章」は、本来、記念に与えられるしるしのことを指します。

従って、我々がイメージしている「記章」は「徽章」と書くのが正しい。

【徽章の種類】

〔用途によるもの〕

校章・園章:学校や園の歴史や特徴、目指す姿を象徴。

社章:会社や組織のロゴマークやエンブレムを模したもの。

リボン徽章(コサージュ):式典などで来賓や参加者が胸元につける花飾りタイプ。

〔身につける部位によるもの〕

胸章(きょうしょう):胸元につけるバッジやメダル。

襟章(えりしょう):襟元につけるもの。

腕章(うでしょう):腕につけるもの。

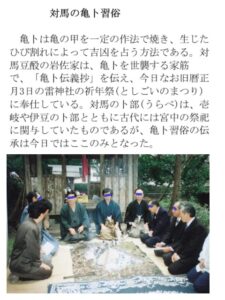

【読み】きぼく/かめのうら

【意味】

中国古代、殷の時代に行われた占い。

亀の腹甲や獣の骨を火にあぶり、その裂け目(いわゆる亀裂)によって、軍事、祭祀、狩猟といった国家の大事を占った。

その占いのことばを亀甲獣骨に刻んだものが卜辞、すなわち甲骨文字であり、卜という文字もその裂け目の象形である。

亀卜は数ある占いのなかでも最も神聖で権威があったが、次の周代になると、筮(易占)に取って代わられ、次第に衰えていった。

亀卜の風習は日本にも伝えられ、神奈川県三浦市の間口洞穴からはすでに五世紀のものと推定される遺物が出土している。〔引用事典:世界大百科事典〕

令制による卜の一種。「かめのうら」とも読む。

日本固有の卜占は、太占と呼ばれ、鹿の肩骨を焼いて占ったが、

中国から亀甲による卜法が輸入されると、朝廷ではこれを採用した。

亀卜は神祇官が司り、20人の卜部が担当。

亀甲は、紀伊、阿波、土佐、志摩の各国の産物によった。

卜法は、亀の甲にあらかじめ一定の線を描き、焼き現れる縦横の文によって吉凶を占い、これにより、祀るべき神、祭の日時、場所などを決めた。

対馬、壱岐、伊豆には、この卜法を世襲する卜部がいた。

亀卜は陰陽寮で行う式占と併用され、官寮がその判を異にするときは、特に官卜に従う例であった。〔引用事典:ブリタニカ国際大百科事典〕

【音読み】とうゆ

【訓読み】きりあぶら

【意味】

1.アブラギリの種子から得られる赤黄色の油。乾燥が速く、耐水性がある。日本では古くから桐油紙・番傘などに使用。

2.「桐油紙」「桐油ガッパ」の略。

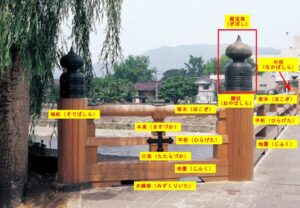

【読み】こう-らん

【意味】

1.橋・回廊・廊下などにつけた欄干。擬宝珠勾欄・回り勾欄などがある。

2.牛車の前後の口の下の方にわたした低い仕切り板。《高欄》

3.椅子のひじかけ。《高欄》

4.チャイナ宋代の都市の盛り場にあった演芸場。舞台に勾欄(欄干)をめぐらしていたことによる名という。

【読み】こうしんづか

【意味】

庚申塔は、庚申塚ともいい、チャイナより伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。

庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多い。

塚の上に石塔を建てることから庚申塚、塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。

【読み】かものはし

【意味】鳥に近い獣。かわうそに似て小、顎は長くして角鞘を被り、鴨の嘴の狀をなすより云ふ。

【参照】『大漢和辞典』 大修館書店

【語彙説明】

〇角鞘(かくしょう)・・・ウシやヤギなどの一部の動物が持つ洞角どうかくを構成する、ケラチンというタンパク質でできた外側の鞘(さや)のこと。

〇洞角(どうかく)・・・ウシ科とプロングホーン科の角である。

生きた骨の核を、タンパク質とケラチン(角鞘)が覆っている。角鞘のみに着眼すると空洞であることから、このように呼ばれる。角鞘は皮膚の表皮が強く角質化したものである。

【読む】ひまちづか

【読む】ひまちとう

【意味】日待は、朝方まで人が集まって飲食する信仰のこと。その供養の記念として造立した塔が日待塔である。

「日」は太陽のこと、年月日の意味ではない。日の出を待って夜明しをする場合「日待」と呼び、月を拝む場合は「月待」と呼ぶ。

〔日待の詳細〕

村内の仲間の者が集まって、ある決まった日の夕刻より一夜を明かし、翌朝の日の出を拝して解散する行事。

その期日は土地によって異なるが、正月、五月、九月の十六日とする所や、月の二十三日を重んずる所もある。

なかでも六月二十三日が愛宕権現や地蔵菩薩の縁日で、この日を日待とする所もある。

また、庚申講、二十三夜講の日を日待とする所も、日待講と呼ぶ所もある。

さらに、日待小屋という建物があり、村の各人が費用を持参する例もある。

〔日待、月待、庚申待の違い〕

日待とは、近隣の仲間が集まって特定の日に徹夜してこもり明かし、日(太陽)の出を拝む行事。正月、五月、九月などに行われる。

月待とは、陰暦で月の十七日、十九日、二十三日などの夜、月の出るのを待って供物を供え、酒宴を催して月を祭ること。特に、正月、五月、九月の二十三夜が盛大であった。「月祭り」とも言う。

庚申待とは、庚申の日、仏家では青面金剛または帝釈天、神道では猿田彦神を祭り、村人や縁者が集まり、徹夜する行事。庚申会。

〔眉雪の愚見〕

日待、月待、庚申待は、元々は宗教祭事だったかも知れないが、庶民的民俗行事となった、と思われる。

夏の盆踊り、秋祭り、歌留多会などと同じで、次第に、男女の出会いの場となった。

【関連】月待塔(つきまちとう)、月待塚(つきまちづか)、庚申塔(こうしんとう)、庚申塚(こうしんづか)

<Wikipediaより抜粋>

干支は、十干と十二支を組み合わせた60を周期とする数詞。

古代チャイナにはじまる暦法上の用語。

暦を始めとして、時間、方位、ことがらの順序などに用いられる。

六十干支(ろくじっかんし)、十干十二支(じっかんじゅうにし)、天干地支(てんかんちし)ともいう。

〔十干と十二支〕

十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類からなり、

十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類からなっており、これらを合わせて干支と呼ぶ。

〔干支の60回について〕

10と12の最小公倍数は60なので干支は60回で一周するが、干支の組合せはすべての組合せの半数しかない。

例えば、一覧01〜60で5回ある「子」のうちに、「甲子」はあるが「乙子」はない。

これは、10と12に共通の約数2があるので、干支の周期が積の120ではなく、最小公倍数の60になるからである。

〔日本の「えと」の間違い〕

日本においては「干支」を「えと」と呼んで、「ね、うし、とら、う、たつ・・・」の十二支のみを指すことが多いが、本来、「干支」は十干と十二支の組み合わせを指す語である。

「えと」は十干において「きのえ(甲)」「きのと(乙)」「ひのえ(丙)」「ひのと(丁)」と陽陰に応じて「え」「と」の音が入ることに由来する。

すなわち、「えと」の由来は十干であるのに、「ね、うし、とら、う、たつ・・・」と呼んでいるのは十二支で、二重の誤りをしている。