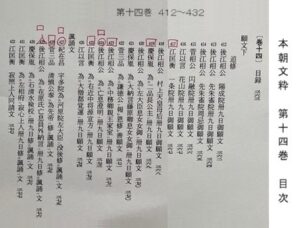

『本朝文粋』(ほんちょうもんずい)の目録/目次

平安時代後期に編まれた漢詩文集。全14巻。藤原明衡撰。

嵯峨天皇から後一条天皇までの時代に生きた68人の漢詩文427編を収める。

書名は宋の姚鉉が編んだ『唐文粋』に依ったものと見られる。

【概要】

公的な文章が漢文で書かれた平安時代において、文章作成の上で模範となるものを編纂した書物。

作品の分類は、

賦、雑詩、詔、勅書、勅答、位記、勅符、官符、意見封事、策問、対冊、論奏、表、奏状、書状、序、詞、行、文、讃、論、銘、記、伝、牒、祝、起請、奉行、禁制、怠状、落書、祭文、呪願、表白、発願、知識、廻文、願文、諷誦文

の39種類に分類されている。

現代風に言えば、『ビジネス文書の基本 文例集』みたいなもので、挨拶文、謝罪文、社内届、始末書なんて分類で模範的な文章を載せたものだ。

分類は『文選』に倣ったものであるが、日本独自の仏教関連の願文や文章・和歌等もあり、日本の社会情勢に適したものに改めている。

収録作品の多くは四六駢儷文の美文調である。

本書には多くの公文書が使用されている点から、編者の藤原明衡が文章博士や東宮博士の要職に就いた晩年期の編纂と考えられ、成立年代は康平年間(1058-1065年)と推定されている。

主な作者は、大江匡衡・大江朝綱・菅原文時・紀長谷雄・菅原道真・源順・大江以言・兼明親王・都良香・紀斉名などで、菅原家・大江家の人物が多い。

特に賦の兼明親王「菟裘賦」、慶滋保胤「池亭記」や三善清行「意見十二箇条」、羅泰「鉄槌伝」などは有名である。

本作品には公文書を含めてあらゆる文例が含まれている事から、後世の文学にも大きな影響を与えた。

しかし、江戸時代に至り、駢儷文が不人気になると省みられなくなった。

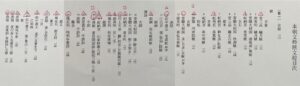

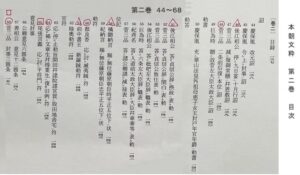

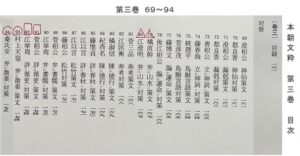

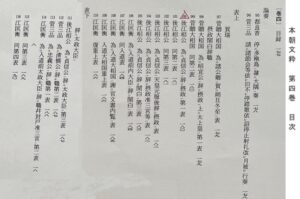

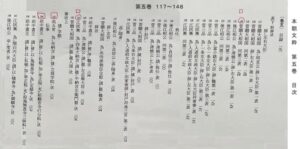

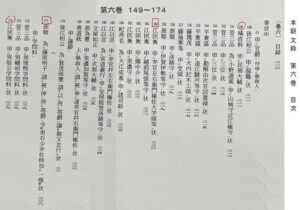

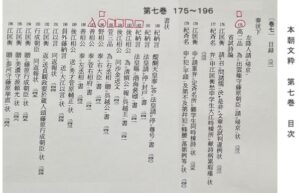

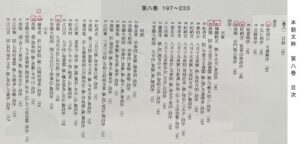

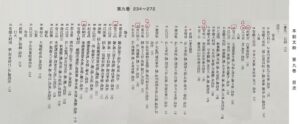

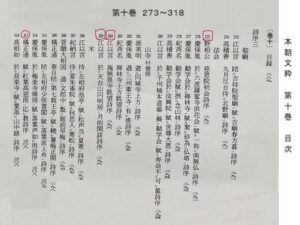

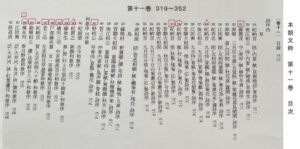

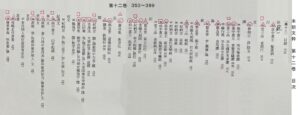

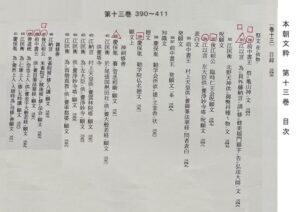

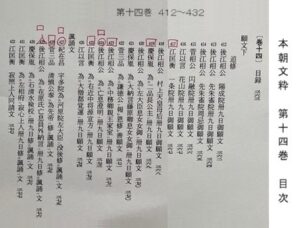

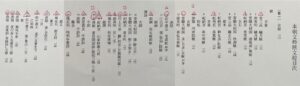

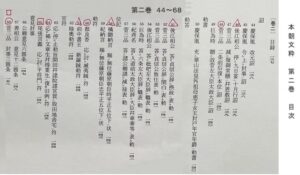

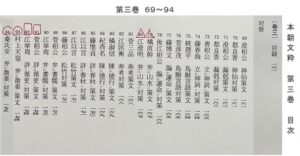

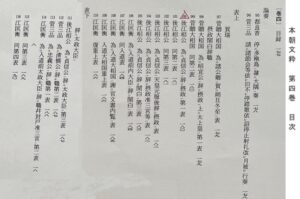

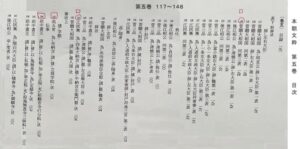

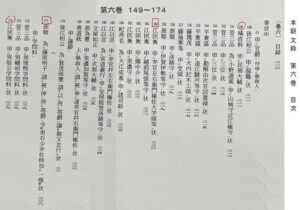

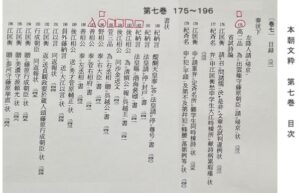

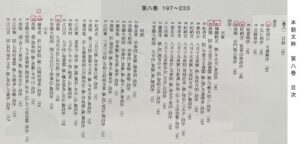

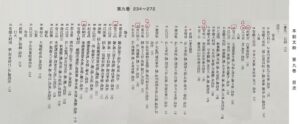

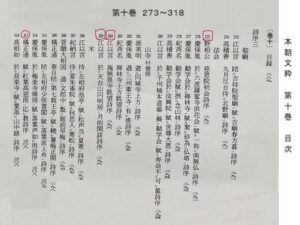

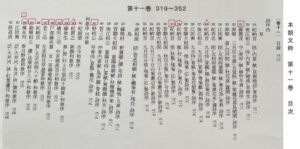

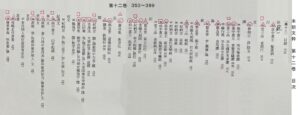

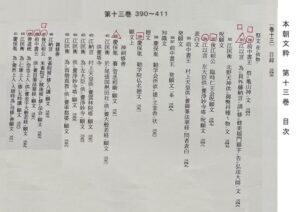

【本朝文粋原文総目次 画像】

読み下し文が掲載されている文献に〇△▢を付けています。

〇・・新日本文学大系27 岩波書店 1992年出版

△・・日本文学大系69 岩波書店 1964年出版

▢・・本朝文粋抄 後藤昭雄・著 勉励出版 2006年出版

1.巻第一

賦、雑詩

2.巻第二

詔、勅書、勅答、位記、勅符、官符、意見封事

3.巻第三

対冊

4.巻第四

論奏、表上、表下

5.巻第五

表下 對辞状、奏状上

6.巻第六

奏状中

7.巻第七

奏状下、書状

8.巻第八

書序、詩序一

9.巻第九

詩序二

10.巻第十

詩序三

11.巻第十一

詩序四、和歌序 付序題

12.巻第十二

詞(辭)、行、文、讃、論、銘、記、伝、牒、祝文、起請文、奉行文、禁制文、怠状、落書

13.巻第十三

祭文 在供物、呪願文、表白文、発願文、知識文、廻文、願文上

14.巻第十四

願文下、諷誦文