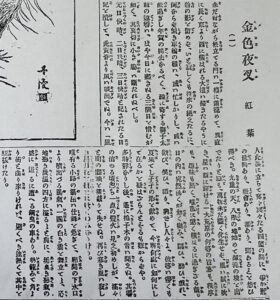

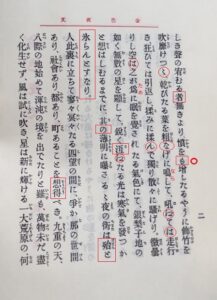

『金色夜叉』は明治30年1月1日元旦から読売新聞に掲載された、尾崎紅葉の連載小説です。

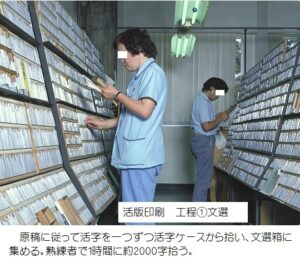

画像1.

画像1.

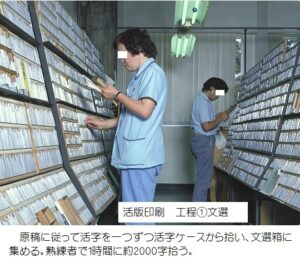

当時の読売新聞。第1面に掲載された。

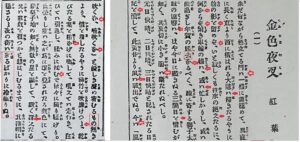

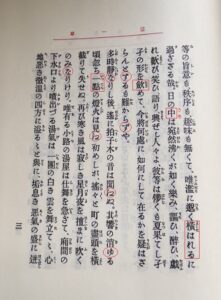

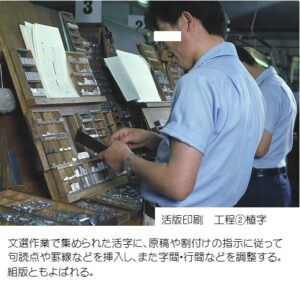

画像2. 当時の新聞の『金色夜叉』だけ抜き出した。

画像2. 当時の新聞の『金色夜叉』だけ抜き出した。

1日目(第1話)と2日目(第2話)は第1面に掲載された。3日目(第3話)は第3面に掲載されていました。

【眉雪の解説】

『金色夜叉』は、明治30年(1897年)元旦に、読売新聞で連載が始まった。

当時の新聞が画像1である。

現在の新聞の1ページの寸法は、縦545×横406㎜ですが、

明治30年(1897年)の読売新聞の1ページの寸法は、縦53×横37cmだったそうです。

僅か全6ページ。1ページ6段、1段22文字。

文字の大きさは、5号、縦3.5×横3.5㎜。

それをA3サイズ(縦420×横297㎜)に縮小コピーしたものを更に縮小してアップしました。

今でこそ読売新聞、朝日新聞は、全国区の大新聞ですが、明治時代ではどちらも二流でした。

それが、この『金色夜叉』の連載で読売新聞はかなり部数を伸ばしたそうです。

妬(やっか)んだのが朝日新聞。

二匹目の泥鰌を狙って、帝国大学(現・東京大学)から夏目漱石を引き抜きました。

まあ、引き抜いたと言うより、漱石は教師として不評だったんですね。

学生から突き上げを喰らってノイローゼ気味だった漱石は、友人の高浜虚子らに勧められて小説(『吾輩は猫である』など)を執筆したのが大当たり。

脚光を浴び始めた頃です。

因に尾崎紅葉、夏目漱石、正岡子規は同い年の帝大卒。

兎にも角にも、明治時代の人たちは、新聞を毎朝楽しみにしていた。

テレビのやインターネットの無い時代です。その息遣いを感じ取って頂ければ・・・

と、思い掲載しました。

********************

【蛇足】

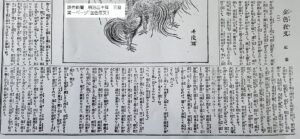

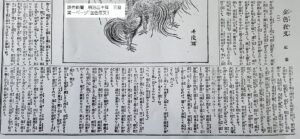

当時の印刷は、活版印刷で、一文字一文字の活版(活字)の判子を選び組み合せて文章を作った。

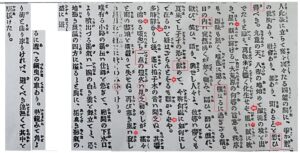

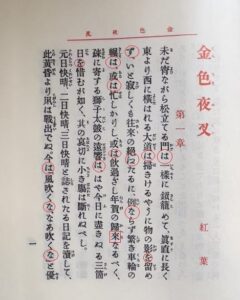

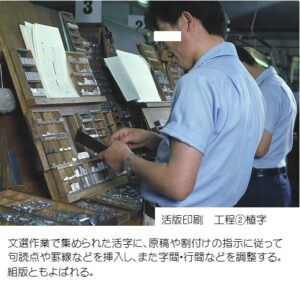

「文選」「植字」と呼び、手作業です。(画像3と4)

画像3.「文選」

画像3.「文選」

画像4.「植字」

画像4.「植字」

外国と異なり日本の場合、漢字とひらがな、カタカナがある。勿論、英数字も扱う。

漢字も現在の常用漢字の約2000字ではなく、6000字以上を扱っていた。

さらに総ルビを振っていたのである。

ルビを振っていたのは、大衆を相手にしていた新聞の必要な利便性、要するにサービスだったのだ。

この手間たるや大変なものであり、高度な職人技でした。

加えて、当時の小説家は、結構当て字を用いたので、気が抜けなかった。

26文字しかない英語圏とは、作業量が、その4倍、否、5倍以上違うだろうことは、容易に想像できますよね。

現在、コンピュータが導入され、パソコン画面で簡単にできるようになったので、

英語圏との差は小さくなったでしょうが、恐らく、活版印刷時代の職人技は、世界一だったに違いない。

昭和21年(1946年)に告示された当用漢字表に因り、新聞社はルビを振らなくてよくなった。

漢字数も3分の1以下になり、大幅に植字の作業量が減った。

と言うより、国語審議会の漢字制限の方針に大いに賛同し、広告、推進していたのだ。

今から考えると、商業主義に魂を抜かれた大いなる過ちであった。

それから僅か20年後にコンピュータが導入されようなどとは、想像していなかったからだ。