鴨言

【読み】おうげん

【意味】人言を善くするといふ鴨。

【参照】『大漢和辞典』 大修館書店

縦書きで見る『大漢和辞典』表記の「鴨言」PDF

ウェブ上に無かった熟語や故事諺を集めました

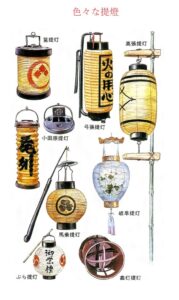

燈籠とは、蝋燭や油で点けた火を四方で囲って保護するための道具です。

東アジアから広まった照明器具である燈籠は、飛鳥時代に仏教と共に伝わりました。

仏教において燈は仏様の慈悲の心を示すと言われ、闇夜を照らし邪気を払う神聖なものです。

註:「灯」は「燈」の新字体。

「燈の籠」という名の通り、燈籠は神聖な灯を囲み、消えないように風から守る役割を果たします。

燈籠はやがて寺社の献灯用に屋外に設置され、素材も紙を貼った木枠から、石や銅など堅牢なものが使われるようになった。

現在でも各地のお寺や神社で石灯篭や吊り下げ燈籠といった多種多様な燈籠を見ることが出来、火袋に寺社の紋や植物、動物などが名入れされているものもあります。

長い歴史を持つ燈籠は、時代が変わるにつれて行燈そして提燈へと分化していきました。

行燈は和紙を張った枠組みで光源を囲み、明かりが消えないように設計された照明器具です。

禅宗の伝来と共にチャイナから伝わった行燈は、当初は持ち歩くものだったので「行」の字に燈りを意味する「燈(灯)」で行燈と名付けられました。

註:「灯」は「燈」の新字体。

行燈も提燈と同様に江戸時代に普及した照明器具の一つで、こちらは屋内用に使われました。

当時は菜種油や魚油を火皿に注ぎ、木綿などに点火して灯しました。

提燈とは、伸縮性のある竹ひごで作られた枠に和紙を貼りつけ、中に蝋燭を入れたものです。

外灯が発達していなかった江戸時代には、夜道を照らすのに提燈が活躍しました。

持ち歩きの定番である「ブラちょうちん」、小さく折り畳めて旅に最適な「小田原提灯」、武士が馬に乗る時に腰に差す「馬上提燈」など、提燈は携帯し易い工夫が施され、様々な形状で制作されるようになりました。

註:「灯」は「燈」の新字体。

卜占とは、自然界の偶然の現象を通して、神からのメッセージを読み取る占術の一種です。

「卜」は「占う」の古語で、「兆し」や「しるし」を意味します。

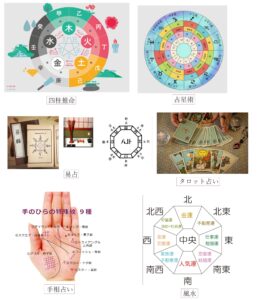

占術は大きく分けて三つの種類に分類される。

一つ目は「命」で、生年月日などから運命を読み解く方法(例:四柱推命、占星術)。

二つ目は「卜」で、偶然性や現象から導き出す方法(例:易占、タロット)。

三つ目は「相」で、形や姿から運勢を見抜く方法(例:手相、風水)。

この中で卜占は「卜」に分類される。

卜占の起源は古代チャイナにの「易占」です。

これは亀の甲羅や動物の骨を焼いて生じた割れ目の形から未来を読み解く「甲骨卜辞」に始まります。

この方法は、紀元前十三世紀頃の殷王朝で盛んに用いられましたが、やがて廃れました。

卜占(卜術)には、主に亀卜、竹卜、蓍草卜の三種類があります。

〇亀卜は、亀の甲羅を用いて行う卜占の方法です。亀の甲羅に穴をあけ、熱した金属棒を挿入することで、ひび割れを生じさせます。このひび割れの形状や位置から、吉凶を判断します。

亀卜は、殷王朝時代から周王朝時代にかけて盛んに行われ、国家の重大な意思決定に用いられました。

〇竹卜は、竹を用いて行う卜占の方法です。竹の表面に質問内容を記し、火であぶることでひび割れを生じさせ、その形状から答えを導き出します。

竹の表面に質問内容を記す。竹を火であぶり、ひび割れを生じさせる。ひび割れの形状を観察し、答えを導き出す。

〇蓍草卜は、蓍草(シソ科の多年草)の茎を用いて行う卜占の方法です。

蓍草の茎を一定の長さに切り、それを操作することで吉凶を判断します。

蓍草の茎を一定の長さに切る。茎を左右に分け、一定の規則に従って操作する。最終的に残った茎の本数や配置から、吉凶を判断する。

易占は、「八卦」や「六十四卦」を用いて、「質問」に対する「答え」を導き出す方法です。

筮竹やコインを使い、陰陽の組み合わせから得られた卦を解釈する。

西洋における卜占の代表格がタロット占いです。

78枚のカードを使って、無意識や直感、宇宙からのメッセージを読み解きます。

カードの絵柄や位置(正位置・逆位置)から意味を導き出します。

サイコロやコインを使った卜占も、偶然性に基づく方法として古くから行われています。コインの裏表やサイコロの目を使い、単純な二択や複数の選択肢の中から判断を下す方法です。簡単で日常にも取り入れやすい占術です。

【読み】なつ-いん

【意味】

「押印」と「捺印」と「押捺」は、いずれも判子を押すことだが意味が異なる。

「捺印」は、当用漢字の制定により、「捺」が当用漢字外となった為、「押印」に代用された。よって、「捺印」が由緒ある正統な熟語である(笑)。

ちなみに、漢字の「判子」は当て字。「判子」の正式名称は「印章」ですが、ここでは「判子」で説明します。

「捺印」は、判子を押すことのほか、押した印影についてもいう。

「押捺」は、判子を押すことのほか、指紋を押すこともいう。

一般的に指紋を押すことは少ない為、押捺は殆ど使われない。

ここで言う判子は、苗字だけの同一規格大量生産(例「シャチハタ」)のようなものではなく、木彫りなどで、印影が異なるものを指す。

後者(木彫りなどで印影が異なる)の判子を役所で登録すると実印となる。

実印は、苗字だけでなく名前も彫られた判子を用いることが一般的である。

通常「印鑑」は実印のことである。

「署名捺印」と「記名押印」という組み合わせで用いられる。

一般的、署名(本人が自筆で氏名を書いたもの)に印を押す際は「捺印」と使われる。

本人の自筆ではなく、記名(代筆やゴム印などで氏名を記したもの)に印を押す際は「押印」と使われることが多い。

ちなみに、署名の方が記名より証拠能力が上で、実印を押す場合は、印鑑証明書を添付するのが常識である。

【印鑑の雑学】

〇「印鑑」と「判子」は、一般的には混同して使われるが、次の違いがある。

1.印鑑(いんかん)・・・役所や銀行の台帳に残る朱肉の跡(印影)を指す。具体的には、実印や銀行印のこと。実印の寸法は自治体によって規定されている。一辺が8~25mmの正方形に印影が収まる印鑑とされることが多い。

2.判子(はんこ)(正式名称は「印章」)・・・手に持って押す道具そのものをを指す。実印や銀行印から日常で使う認印もすべて「判子」。前述の通り「判子」と書くのは当て字。

〇実印とは、自治体(市区町村役場)で印鑑登録をした印鑑のことで、個人の場合は苗字だけでなく姓名で作成することが一般的。

法人の場合は、「〇〇株式会社代表取締役之印」などとと記し、重要契約などに使用される代表取締役などの印鑑です。

強い法的効力を持ち、印鑑証明書とセットで求められることが多く、不動産の売買や相続など、重要な契約書に欠かせないものです。

〇銀行印は、取引銀行に登録した判子で、一般的に実印と分けて使う。

〇認印は、苗字だけではあるが、一つ一つ微妙に印影が異なるので、実印に劣るが同一規格大量生産(例「シャチハタ」)などの大量生産されたシャチハタなどに比べて証拠能力がある。

〇実印や銀行印は偽造・悪用のリスクを減らすために複雑な書体が選ばれる。一方で、認印は判読し易いように読みやすい書体が選ばれる。

〇判子は、「はん」「印」「璽」と呼ばれることもあります。

「璽」は飛鳥時代(701年)に制定された大宝律令で、官印(官庁が職務で使う判子)の一つとして天皇御璽が作られたことが始まりです。

現在では天皇のお使いになられる判子だけが「御璽」と呼ばれ、国の判子は「国璽」と呼ばれる。

「御璽」は天皇の国事行為にともなって作られる文書に押され、「国璽」は外交文書など国家の重要文書に押される。

【語源】

〇印鑑の語源は、 「印鑑」という言葉は、判子が本物か偽物かを判断するために、印影の照合に使っていた台帳を「鑑」と呼んでいたことに由来します。

台帳(鑑)には、本物の判子で押した印影が載っており、印影を見比べる道具として使用されていました。そして、いつしか台帳は「印鑑」と呼ばれるようになり、本物の判子で押された印影のことも「印鑑」と呼ぶようになったとされています。

印鑑を照合して判子の真偽を確かめる方法は、今でも銀行などで使われている仕組みです。

〇判子の語源は諸説あります。(前述の通り漢字で「判子」と書くのは当て字)

1.江戸時代によく作られた版画に使う板のことを「版行・板行(はんこう)」と呼び、それが転じて「ハンコ」と呼ばれるようになった。

2.版行(はんこう)を使って書物を印刷することと、印章で捺印することが混同されたので、印章のことも「ハンコ」と呼ぶようになった。

3.「判を押すことを行う」ということばの「判行」が転じて「ハンコ」と呼ばれるようになった。

このように諸説ありますが、真相は不明です。

【読み】さんご‐しょう

【意味】外洋に面した熱帯や亜熱帯の濁りのない澄んだ浅い海に形成され、主にサンゴや有孔虫や石灰藻などの石灰質の遺骸が、長い年月をかけて積み重なり作られた地形です。日本では、陸地を取り囲むように海岸に接して発達する裾礁と呼ばれるサンゴ礁が多く分布します。

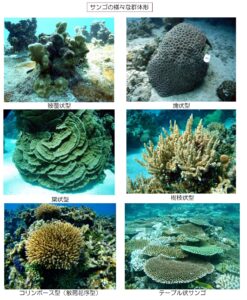

【読み】さんご

【意味】クラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物門と呼ばれる「動物」に属す。サンゴの多くはポリプと呼ばれる小さな個体がいくつも集まって群体を形成する。このうち、サンゴ礁を形成するサンゴ(造礁サンゴという)は体内に褐虫藻と呼ばれる藻類を共生させ、褐虫藻の光合成によって作られる栄養をもらって成長する。これらの褐虫藻は共生藻とも呼ばれます。

サンゴは種類や生息場所の環境に応じて、樹枝状、塊状、テーブル状などの形状(群体形)をつくります。

【出典】農林水産省

荻

【読み】おぎ

【意味】

イネ科ススキ属の植物の一種である。

草丈は1~2.5m程で、河川敷などの湿地に群落を作る身近な多年草である。

【読み】きゃら

【意味】

香木の「沈香」の中で最も品質が高く、特別な香りを放つ最上級のものを「伽羅」と呼びます。

ベトナムの一部の地域でのみ産出される非常に貴重な香木で、その芳醇で深みのある香りは古来より日本やチャイナで珍重されており、高価な価格で取引されている。

〔伽羅の特徴〕

最高級の香木:沈香の中でも、樹脂の含有量が多く、複雑で重厚な香りを放つものが伽羅と呼ばれる。

産地と資源の希少性:ベトナムなどの一部地域にのみ生育する沈香樹という特定の木から採取されます。資源が限られており、現在では入手困難となっている。

深い香りの種類:甘味、辛味、苦味、酸味、鹹味といった複雑な香りの要素を持ち、香木の中でも特に幽玄で馥郁とした香りが特徴です。

歴史と文化:日本書紀にも名が記される古の時代から貴ばれ、足利義政や織田信長のような歴史上の人物も好んで使用したと伝えられている。

用途:主に香道や線香、お香の原材料として利用されます。

価格:希少性が高いため、非常に高価な香木として知られている。

語源:サンスクリット語の「倶利迦羅」に由来する。

【読み】ときん

【意味】

主に修験道の山伏が着用する黒い布製の小さな頭巾で、顎の下の紐で結びます。

頭頂部には十二の襞があり、これは仏教の「十二因縁」を表すほか、山の悪気を防ぐ意味があるとされている。