鴎外の漢詩の一片である。

【訓み下し文】一笑す 名優りて 質却って 孱きことを

【読み】いっしょうす めいまさりて しつかえって よわきことを

【訓み下し文】一笑す 名は優にして 質却つて 孱きことを

【読み】いっしょうす なはゆうにして しつかえって よわきことを

【訓み下し文】一笑す 名優 質却って 孱きことを

【読み】いっしょうす めいゆう しつかえって よわきことを

【眉雪の口語訳】(自分は)名誉を得たが、未だ中身が伴っていない。 一笑に付すべきだ。

【実際の意味】聞こえのいい学士号をもらったが、実際は、まだ浅学非才にすぎない。一笑に付すべきだと思う。

【語彙の読みと解釈】

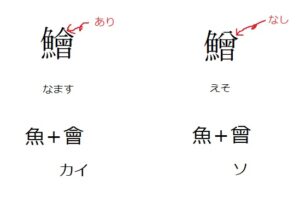

実は、「名優」の読み方が、「めいゆう」と「めいまさりて」とに学者の見解が分かれている。

名優(めいゆう)の場合、「名優」とは名詞で「有名な俳優」のこと。

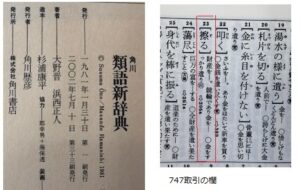

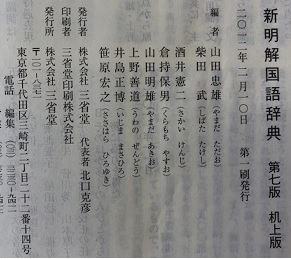

この「名優(めいゆう)」が、通説であった。(註1)

意味は、「聞こえがいい、または、エリート」と云うような比喩表現だろうと説明されている。

名優りて(めいまさりて)の場合、「名」は名詞で「優りて」は動詞。(註2)

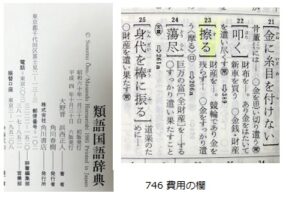

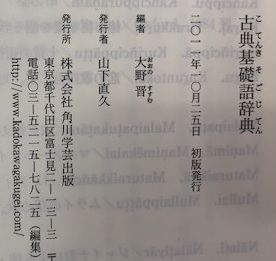

小島憲之博士は、『ことばの重み-鴎外の謎を解く漢語-』の中で、「名(な)は優(ゆう)にして」と読む方がしぜんである。小説『舞姫』の中にも似た引用がある、と書かれている。

やはり、日本人としての肌合いからも、「名優(めいゆう)」はなかろう。

「名は優にして」または「名優りて」(めいまさりて)と読み下す方が極しぜんで解り易い、と感じる。

*———-*———-*

【原文】一笑名優質却孱 依然古態聳吟肩

【訓み下し文】

一笑す 名(な)は優(いう)にして質却(しつかへ)つて孱(よわ)きことを、

依然(いぜん)たる古態(こたい)吟肩(ぎんけん)を聳(そび)やかす。

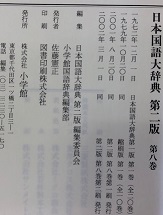

【出典】森鴎外『航西日記』の中の漢詩の一部抜粋

【参照】『ことばの重み-鴎外の謎を解く漢語-』 著・小島憲之 新潮選書 昭和59年(1984年)発行

*———-*———-*

平成24年度 日本漢字能力検定試験1級(一)29問に 「名勝りて質孱し」と出題された。

恐らく「名優」論争に関わらない様、「優」を「勝」としたのではないか。

*———-*———-*

【眉雪の追記】

〇「名優」論争に関係なく、この一行の大意は変わらない。

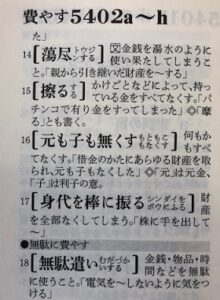

〇名優りて

名誉が実質に勝る=自分の実力より名誉が先行した、の意味。

〇鴎外が「一笑」した相手は自分自身であり、自分を戒めた意味。

現代で譬えると、弱冠十九歳の棋士・藤井聡太三冠(棋聖・王位・叡王)の謙虚な発言に散見される。「名優りて質孱し」の戒めと似た高い志を心中に秘めているに相違ない。

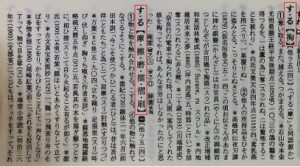

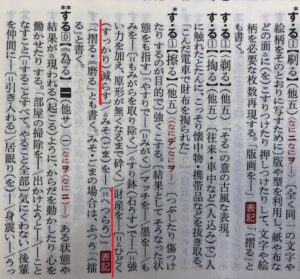

〇孱

〔音読み〕サン、セン

〔訓読み〕おと(る)、よわ(い)

〔意味〕1.よわい。小さくて弱々しい。2.おとる。おとっている。

*———-*———-*

【註解】

註1.名優(めいゆう)と解釈した学者

神田孝夫教授(『若き鴎外と漢詩文』)

小堀桂一郎教授(『若き日の森鴎外』)

小田切進教授(『近代日本の日記』)

陳生保教授(『森鴎外の漢詩 上』)

註2.名優りて(めいまさりて)と解釈した学者

小島憲之教授(『ことばの重みー鴎外の謎を解く漢語ー』)は、従来の解釈に異を唱え「名(な)は優(ゆう)にして」と新解釈を示した。

これに同調したのが神田孝夫教授。従来の主張を撤回し「一笑す 名(な)は優(ゆう)にして質却って孱(せん)なることを」と訓むことに改めたい、とした。