亀卜

【読み】きぼく/かめのうら

【意味】

中国古代、殷の時代に行われた占い。

亀の腹甲や獣の骨を火にあぶり、その裂け目(いわゆる亀裂)によって、軍事、祭祀、狩猟といった国家の大事を占った。

その占いのことばを亀甲獣骨に刻んだものが卜辞、すなわち甲骨文字であり、卜という文字もその裂け目の象形である。

亀卜は数ある占いのなかでも最も神聖で権威があったが、次の周代になると、筮(易占)に取って代わられ、次第に衰えていった。

亀卜の風習は日本にも伝えられ、神奈川県三浦市の間口洞穴からはすでに五世紀のものと推定される遺物が出土している。〔引用事典:世界大百科事典〕

令制による卜の一種。「かめのうら」とも読む。

日本固有の卜占は、太占と呼ばれ、鹿の肩骨を焼いて占ったが、

中国から亀甲による卜法が輸入されると、朝廷ではこれを採用した。

亀卜は神祇官が司り、20人の卜部が担当。

亀甲は、紀伊、阿波、土佐、志摩の各国の産物によった。

卜法は、亀の甲にあらかじめ一定の線を描き、焼き現れる縦横の文によって吉凶を占い、これにより、祀るべき神、祭の日時、場所などを決めた。

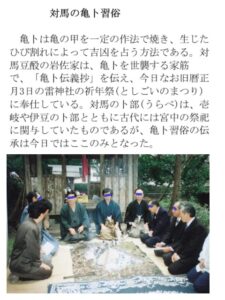

対馬、壱岐、伊豆には、この卜法を世襲する卜部がいた。

亀卜は陰陽寮で行う式占と併用され、官寮がその判を異にするときは、特に官卜に従う例であった。〔引用事典:ブリタニカ国際大百科事典〕