晃峰

【読み】こうほう

【意味】晃は、日光の合字。よって、日光山の峰のこと。

【例文】雀宮ヲ過ルヤ晃峰ヲ乾位ニ望ム

〔読み〕すずめのみや を すぐ るや こうほう を けんい に のぞ む

〔意味〕雀宮駅(宿場)を過ぎると日光山の峰が北西にみえる。

「雀宮」は、奥州街道の宿場の一つ。日光街道沿いに「雀宮本陣跡」碑石がある。

「乾位」の乾は八卦の一つ。方位としては北西を示す。

〔出典〕『下谷叢話』第三十八章 永井荷風・著 岩波文庫 2000年9月14日発行 222頁 13行目

〔元の出典〕『赴任日録』 鷲津毅堂・著

〔註〕例文が漢字カタカナ交りになっているのは、元の漢文漢詩を読み下し文にした為。漢字の読み假名は、音訓共にひらがな、送り假名をカタカナ表記。

【詳細】

「晃峰」の晃は、元々有る漢字で、「あきらか。かがやく。ひかる。」の意味をもつ。

日本では、日と光の二字を合併して、日光の合字としても用い、日光山を晃山とした。

漢詩は近体詩が主流であり、固有名詞を二字に収める工夫をしている。

奈良時代に発布された「好字二字化令」も固有名詞の二字化に寄与した。

富士山は三文字なので漢詩漢文では、「富峰」「富岳」「富嶽」「士山」「不二」「芙蓉」「蓮岳」など二文字で表現している。

「芙蓉」「蓮岳」は、富士山の頂上に八つの峰があって八弁の蓮華(芙蓉とも)に似ていることから。

「士山」は、全国調べても富士山しかない。「不二」は、この世に二つと無いという意味だそうだ。

比叡山は、「叡山」「北嶺」。

比良山は「比良」。

越後(今の新潟県)と越中(今の富山県)の山々を「越山」。

飛騨山脈北西部の連峰を「立山」など。

日光山(男体山、二荒山とも呼ぶ)も三文字である。よって、「晃山」を作ったと思われる。

二荒山は、古称。弘法大師が音読みで「にこう」と読み、それを「日光」として今日に至ると『日光山縁起』にある。

因みに、『下谷叢話』の中で大沼枕山は、隅田川を「墨川」としている。

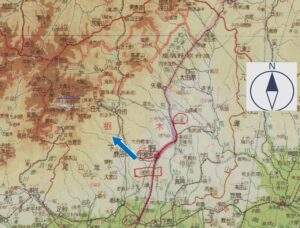

【雀宮から北西に観た山々を地図で確認】

雀宮から北西を遠望すると、男体山(日光山)が真正面に観える。

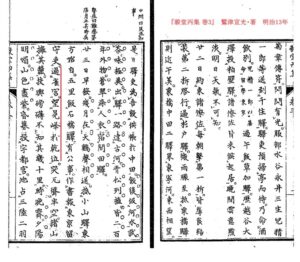

【『赴任日録』は『毅堂丙集 巻三』に残されている】

元々は漢文で書かれていたものを永井荷風が『下谷叢話』で読み下し文にした。

【眉雪の独言】

当初、晃峰は「かがやく峰」の意味だろうと思っていた。結果は「晃」が日光のことで固有名詞だった。

ここまで辿り着くのに、2月頃から調べて、約9ケ月かかった。

いや~、顔面蒼白、汗顔の至り、穴が有ったら入りたい。

「駅」を鉄道の駅とばかり思い込んでいた。宿場のことであった。「駅吏」の記述で気付きそうなものだが・・・

日本で鉄道が初めて開通したのは明治5年で、鷲津毅堂が赴任先・登米県(現・宮城県北東部)へ出発したのは明治2年!

汽車なんか走っている訳がない!